Verano. El verano en Nueva York puede ser terrible si tu única compañía en la soledad de una celda es el calor. Dulce y asfixiante, funesto abrazo que agoniza al reo, privándolo de respirar a su gusto; no hablemos ya de sollozar o bramar con rabia. Fuera, el bullicio estival ya no existe: las calles se revelan páramos, y la vida parece no querer concederle un baile al ambiente canicular. Es, en efecto, un verano difícil, y más aún para el hombre que nos ocupa.

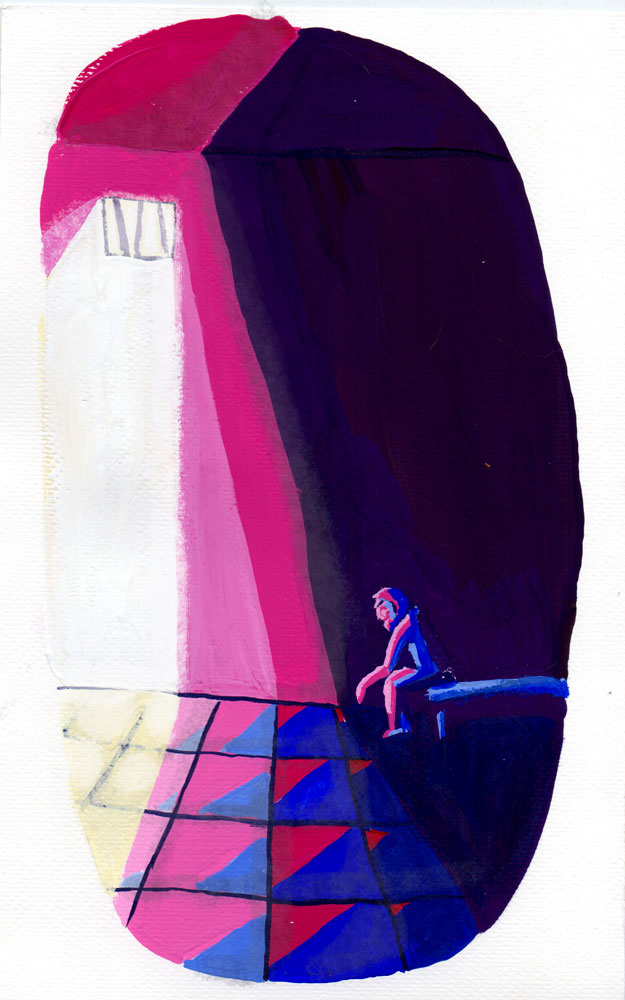

No estamos en cualquier lugar de la ciudad, inmensa y heterogénea como pocas; estamos en Auburn Prison, y nuestro hombre es William Kemmler. William es alto, fuerte y de mirada indiferente. Arrogancia en su rostro, seriedad en su expresión. Conciso y discreto, rara vez pierde la calma. No obstante, es difícil mantener perpetua la elegancia en su situación: encarcelado y condenado a muerte, ahora nadie lo puede ver, señalar o juzgar. Solos él y el silencio. Y el calor. El calor siempre está ahí.

Sentado en la cama, con las piernas separadas noventa grados, en un ángulo que se le antoja perfecto; las manos descansan en continuo balance, cuelgan de unos antebrazos apoyados con firmeza en sus rodillas, y el tronco curvado se estremece, de forma casi imperceptible, en ocasiones muy contadas sin intervalos fijos. Con la ceja derecha alzada, como es costumbre en él, y la izquierda fruncida, parece que William fija su vista en las juntas denegridas de las baldosas que dibujan el suelo, empero su cabeza dista mucho de estar prestando atención a lo que ven sus ojos.

La mente de Kemmler viaja lejos, mucho más lejos: orienta su pensamiento a sus recuerdos, y poco a poco aparece en el suelo de baldosas la sonrisa tímida de una mujer.

Ya no estamos en Auburn Prision. Estamos en un jardín, sosteniendo una taza de té y desternillándonos de la vida. ¿Calor? No, en absoluto. Es primavera y el viento es un suave hálito en el cuello desnudo. La mujer se levanta, deja a William tendido en la hierba observándola atentamente y con gracejo le comienza a narrar una historia. Se mueve alrededor de él, efectúa una danza no programada que hipnotiza a su espectador. La mujer se llama Mathilda Ziegler, pero poco importa eso de momento. Solo importa ese instante, el sol haciendo su piel argéntea, el céfiro arrebatando su pañuelo lila y su sonrisa ensanchándose más aún. Y nos importa, sobre todo, la mirada absorta de William, su fascinación ciega y su incipiente obsesión por tan bella criatura.

El recuerdo se esfuma, y de nuevo los ojos otean el gris, contemplan las paredes cementadas y los escasos rayos de luz que se cuelan divertidos por la diminuta ventana. William se levanta y pasea su desgana por la celda. ¿Cuánto tiempo quedará? Ni siquiera le han permitido el lujo de saberse partícipe de una división horaria: nada de reloj, calendario o artilugio por el estilo. Calcula que lleva unos cuatro días allí, pero los mareos y desmayos sufridos han sido los suficientes como para hacer que su cálculo resulte erróneo. Por un lado se alegra; esboza una media sonrisa irónica y reflexiona en que, ya puestos a estar privado de toda libertad, al menos estará bien no ser esclavo del tiempo.

La pared es monótona, invariable, latosa. Muchas cosas lo son, y permiten una huida momentánea del abrumar provocado por el exceso de colores. Pero esa pared es para William la pantalla en la que proyectar sus remembranzas, y el gris se transforma con gran facilidad.

Lejos de allí, otras personas crean alboroto en torno a la situación de nuestro hombre. Las calles están desiertas, pero la vida en realidad no ha cesado y hombres de toda clase (y, con suerte, alguna mujer) se reúnen en torno a mesas a discutir sobre el caso del terrorífico William Kemmler. Estamos en plena guerra, pero no es un conflicto bélico armado entre países cuyos intereses se enfrentan, ni tampoco una mera metáfora: es una guerra abierta, expedita y no por ello menos aventurada, que apesta a codicia se mire por donde se mire.

Bien es sabida por todos la disputa continua entre Thomas Edison, arrogante y pudiente estadounidense afanado en hacerse con el control eléctrico del país, y George Westinghouse, a quien, al fin y al cabo, podríamos incluir en el mismo perfil. El caso es que esta pugna enfrentaba sendas compañías eléctricas, General Electric y Western Union respectivamente, y enfrentaba también a un país entero. Desde las más bajas tabernas de pueblo, en torno a jarras de cerveza y peleas rutinarias, hasta los más altos sectores, entre conversaciones cuidadas y el tintineo de copas de champán: todo giraba alrededor de un eterno debate, en la dualidad que entrañaba ser partidario de la llamada corriente alterna o, por el contrario, de la corriente continua.

Y, viendo la receptividad del público ante tal enfrentamiento y teniendo en mente siempre la palabra cliente, Edison se afanaba en detractar la corriente rival por medio de crueles experimentos. ¿El objetivo? Demostrar el riesgo que suponía la corriente alterna y con ello hacer resurgir de nuevo su imperio de corriente continua. Westinghouse contraatacaba con su mejor arma: un joven Nikola Tesla cuyas conferencias magistrales y, en la mayoría de los casos, provistas de una actuación espectacular, no dejaban a nadie indiferente. No obstante, y aquí es donde entra en juego nuestro prisionero, la General Electric tenía previsto asestar un golpe mortal a su contrincante: las electrocuciones a animales de diverso tipo eran continuas, habían llegado a ser tortura incluso de una gran paquiderma, todo con el único objetivo de alimentar la ambición y avaricia de unos pocos humanos, pero… ¿Qué mejor que demostrar el daño de la corriente alterna sobre las personas probando su efecto sobre un ser humano?

William sigue observando la pared. Sus oídos escuchan el silencio atentamente, pero desearía que el exterior le remitiese algún tipo de ruido que mitigase el que inunda su cabeza. La risa diáfana de Mathilda resuena en su cráneo como si ella misma la susurrase en su oído, y nada puede hacer para apagarla. La cabeza le duele, algo estalla en su cerebro y se agacha en el suelo apretando las sienes con fuerza. Piensa en gritar, pero sabe que aun así esa risa brillante no abandonará sus entrañas culpables. Kemmler recupera la calma respirando intensamente. Tumbado en el suelo, mira el techo acompasando el movimiento de su diafragma con el latido de su corazón. El techo también es gris, y en él aparece la silueta de la mujer que un día William dijo amar. El calor es muy fuerte. Quizás sea tan solo una alucinación. De todos modos, Mathilda se perfila tan real que es imposible obviar su llamada: la curva que bosqueja su cintura, los brazos contorneados decayendo a ambos lados, los muslos livianos y perfilados en un ir y venir de pasos gráciles y las manos tiernas acariciando la cara del hombre que sigue tendido en el suelo. Es un ser hermoso, en efecto, y la visión de su piel nuda acciona en William el amor y la rabia a partes iguales. Celos desmedidos y violencia, quizás algo de locura, Kemmler no mide las consecuencias de sus actos en el momento de efectuarlos.

El techo es gris y se torna morado con los golpes, al igual que la piel de la mujer. «Tillie», se oye murmurar en el reducido calabozo. «Tillie», una vez más, y otra, las veces suficientes como para saber que Mathilda nunca fue el nombre que William pronunciaba al clamar su presencia. Tillie ya no ríe, sino que se ahoga en llantos sobre la cama de una habitación desconocida. Su amante aún no es presidiario, sino que se alza frente a ella propinándole golpes teñidos de achares. Tillie se desvanece en el aire, soplada por el aire que la boca jadeante de Kemmler exhala.

De nuevo, trata de recobrar la calma. El calor nunca fue tan insoportable, pero es una pequeña parte del precio que tendrá que pagar por sus actos. Él sabe que se lo merece, que debería obtener sufrimiento crudo hasta que su corazón agote el último latido.

Una pequeña gota de sudor discurre por las arrugas de su frente, viaja por su ceño fruncido hasta mojar el suelo. Será la primera de muchas.

Mientras tanto, recordemos que mucha gente se afana en decidir sobre el futuro de nuestro hombre encarcelado. Estamos ahora en un despacho, grande y luminoso de no ser por las enormes cortinas de terciopelo varadas frente a las magnas ventanas. Ostentación y lujo en cada rincón, la atención se concentra en la gran mesa de madera que ocupa la parte central. Y, en especial, en el hombre que la ocupa.

Thomas Alva Edison se rodea de hombres de prestigio, todos ellos discutiendo sobre el mismo tema: corriente alterna, corriente continua. Ya dijimos que esta trama habitaba todo paraje; más aún lo hacía si hablamos de la sede de la General Electric. Escuchando atentamente su conversación, podemos por fin situarnos en un tiempo, un día y un lugar que nuestro William desconoce.

—Mañana se presenta como un día perfecto —voz grave, nariz altiva, el que habla es un hombre de mediana edad. Apoyado en una silla frente a Edison, fuma pipa y dibuja frente a él volutas de humo gris—. Considero contraproducente, tanto para nosotros como para el condenado, aplazarlo más.

Edison se lleva la mano a la sien y frica su frente con cansancio. La ejecución de William Kemmler lleva días ocupando su juicio: a pesar de no sentir objeciones morales de ningún tipo, como cabría esperar de alguien de su rango e intención, le preocupa excesivamente que algo pueda salir mal. Su interlocutor parece percatarse, ya que apresura su respuesta.

—Señor, ese hombre es un asesino y su pena de ejecución lleva meses establecida. No nos concierne a nosotros intranquilizarnos por él.

—Es algo que no me altera en absoluto —replica Edison—, que no le quepa la menor duda. Lo único que ronda mi pensamiento es la posibilidad de que el experimento resulte un fracaso y ese hombre no muera de inmediato.

—¡Usted mismo comprobó lo que esa execrable corriente alterna hizo con un animal de tres toneladas! —interviene ahora un hombre bajo y delgado, de aspecto inquieto y mirada sagaz—. Es impensable que un hombre no muera al instante con semejante descarga.

—Aun así, no es fiable al cien por cien. Prefiero asegurarme del éxito antes de llevar a cabo la ejecución: de ella depende la continuidad de esta compañía. Westinghouse nos lleva ventaja, y…

—Ese es el motivo preciso por el que no conviene demorarnos más —lo interrumpe el primer hombre—. La Western Union está logrando cada vez más credibilidad y aceptación por parte del público que asiste a esas dichosas conferencias. Nos están pisando los talones de manera preocupante, señor Edison.

—¿Crees que no lo sé? —Edison rara vez se altera, pero las excepciones abundan en la naturaleza humana—. ¡Y todo a causa de ese impresentable europeo del este, con aspiraciones de mago y actor…! Debería haber sido más cauteloso con él en cuanto tuve la oportunidad.

—Señor, Nikola Tesla hace años que no trabaja para usted; y, aun así, ¿de qué le serviría que lo hiciese? Seguiría echando por tierra nuestro proceder con la corriente continua. Es mejor mantenerlo en el bando opuesto y hacerlo fracasar, y no aceptarlo entre nosotros para que altere nuestro sistema.

Edison resopla y hojea un documento situado en su mesa de roble. Sabe que tienen razón: no conviene aplazar más la ejecución. Con gravedad, pregunta al primer hombre, que mira por la ventana absorto en el exterior:

—¿Mañana?

El hombre se gira lentamente, y responde con gravedad:

—Mañana. Seis de agosto.

El resto de los presentes no abre la boca, pero sus miradas están conformes. «Mañana», resuena en la cabeza del hombre que se alza tras la mesa, bajo su pelo canoso y su ceño fruncido. Por un instante, lo juzga precipitado. Pero el instante es muy corto: el calor es demasiado fuerte como para permitirle pensar con claridad. El calor siempre está presente.

El mismo calor ha hecho que William se desmaye de nuevo. Cuando se despierta, apenas puede levantar los párpados. Pesadez fluyendo por sus venas, se siente débil e inerte. Tiene hambre y sed, necesita una fuente de energía que reanime su cuerpo. «Energía». Es una palabra interesante, piensa. Polivalente como pocas, en ese momento él solo la vincula a otra: electricidad.

Y, de nuevo, aparece su amada Tillie. Esta vez, son el cariño y la dilección sincera los que diseñan su imagen en el plomizo techo liso, y ya no la necesidad urgente y la angustia por su ausencia. La recuerda en su mesa, con el cabello recogido y la expresión concentrada en sus cálculos. Mathilda siempre se sintió atraída por los números, y en especial por aquellos que le permitían estudiar esa serie de fenómenos físicos que William nunca llegó a comprender. Fascinada ante los juegos de luces que se reflejaban en su rostro, gracias a ella William descubrió que seguramente no existiese en el orbe nada más bello que su rostro fascinado por los rayos una noche de tormenta.

William Kemmler es un hombre arrogante, serio, conciso y discreto. Excepto en compañía del alcohol, casi nunca pierde la calma, y en toda su vida las comisuras de su boca rara vez se alzaron. Pero si alguien pudiese observarlo con atención justo en este mismo instante, se percataría de que su expresión es, en cierto modo, tierna; que sus labios tiemblan con aspiraciones de sonrisa afable, y que por las arrugas de sus ojos se escapa una pequeña lágrima sin rumbo.

«Tillie», murmura de nuevo. En el tiempo que lleva encerrado, es la única palabra que se ha permitido decir. Es por ella por la que decidió aceptar su insólita forma de ejecución, y de nuevo le preocupa en qué momento se llevará ésta a cabo. Quizás tenga que esperar horas, días, semanas, o quizás en ese mismo instante la puerta se abra y se lo lleven de allí. No le atemoriza la muerte; más bien, todo lo contrario. La desea con fervor. Le horroriza, por contra, que el tiempo de espera se alargue lo suficiente como para volver a pensar en la mujer que amaba.

Cerca de allí, el bochorno envuelve una sala igual de gris, apagada y anodina. Esta, sin embargo, presenta más actividad que la celda que nuestro hombre ocupa. Todavía en Auburn Prison, hacia ella circulan por el pasillo varios hombres llevando consigo todo tipo de dispares materiales: esponjas, cables, hierros e incluso un aparato denominado dinamo. En el centro de la sala, los restos de un viejo árbol, tal vez un roble, se afanan en parecerse a alguna ralea de asiento. Es, al menos, un espectáculo curioso.

William ya no está tendido en el suelo. Se alza rígido bajo la luz de la ventana, alta y pequeña, y se balancea ligeramente sobre las plantas de sus pies. La luz…

La luz ya no es brillante y clara, ya no entra con intensidad y refleja su sombra contra la pared opaca. Es ligera y grata, y presenta un delicado tono anaranjado que le permite reconocer el atardecer que en ese instante anega las calles. Ya no palpa ardentía, sino calidez. Es, por fin, un pequeño respiro en su pesadilla.

O todo lo contrario. Recuperar la lucidez por un instante no evita caer en la locura de inmediato, y es por eso por lo que Kemmler comienza a sentirse asustado. Ha recuperado su conciencia y, por lo tanto, su memoria. Y la memoria es sin duda su peor enemigo.

Culpa. Es un único sentimiento el que lo aflige, pero sabe que es capaz de matarlo. Y, de hecho, lo matará en poco tiempo. Es la culpa la que lo ha arrastrado a someterse voluntariamente a su ejecución experimental. De no ser así, quizás él mismo habría buscado otra forma de morir.

Algo suena en su mente. Es un rumor lejano, teñido de barahúnda y reprimido en cierto modo, pero paulatinamente el volumen aumenta. Son quejidos, lamentos provenientes de una voz aguda y aterciopelada. Más alto. Los oye con claridad, y se tapa los oídos con rabia; no obstante, sabe que están en su cabeza. ¿Qué hacer? Ya los ha escuchado antes, ha recordado la escena a la que pertenecen muchas veces, muchas. Sabe que después vienen los sollozos, el llanto, los gritos.

Pero primero aún tiene que perfeccionarse su delirio. No basta con escuchar; Tillie tiene que exhibirse en la pantalla de sus ojos con absoluta claridad. Ahí está, tendida en el suelo con las ropas hechas trizas. Es una criatura bella, sí. Y la mente de William está nublada por el alcohol, su corazón encharcado en despecho y sus manos guiadas por la demencia: sin atender a sus lloros, le propina golpes y arañazos. Sin saber cómo, tiene un hacha en la mano. Mira el objeto, luego a la mujer.

La piel de Tillie es clara y tersa, y entre los jirones de su ropa se deslizan hilillos de sangre. Su piel, frágil y desnuda, cubre su cuerpo por completo, si bien William solo tiene ojos para su cuello. Blanco, cande y suplicante, Kemmler ni siquiera es consciente de cómo el filo de su hacha se introduce en él. La nieve de esa hermosa garganta luce ahora ornamentada con un reguero carmesí, y la primavera ya no volverá a soplar su aliento sobre el cuello de Mathilda Ziegler.

La mente del hombre estalla. Siente puñaladas en su cabeza, la agarra con las dos manos y se desploma de nuevo en el suelo. El dolor es tan fuerte que sus ojos solo ven rojo por todas partes, en sus oídos únicamente resuena un penetrante silbido y su corazón golpea el pecho desesperado por salir al exterior. Y, aun así, el dolor nunca es suficiente. No hace justicia de sus actos y, lo que es peor, nunca llega a matarlo.

William se encoge, se estremece, tiembla sin control y, cuando su cuerpo no soporta más el temblor, se duerme poco a poco.

Amanece en Nueva York, y el día promete ser de nuevo abrasador. Sin embargo, ello no supone impedimento alguno para que en las calles se agolpen multitudes de curiosos a la espera del impactante hito que va a tener lugar a las seis en punto de la mañana de ese seis de agosto. Una hora antes, el prisionero destinado a la ejecución había sido extraído de su celda, vestido con traje y camisa y cuidadosamente aseado y afeitado. De expresión firme y altanera, parece tranquilo y seguro cuando lo conducen a la sala en la que su vida concluirá. «Más humano, más rápido, más higiénico». Al parecer, la electrocución por corriente alterna se presenta como un modo de morir mucho más apetecible que el patíbulo.

La muchedumbre observa atenta las pantallas, y en la sala veinte personas luchan por ser los mejores espectadores jamás reunidos. Entre periodistas, sacerdotes, médicos y demás testigos, William es sentado en el viejo roble que dio su vida para que él pueda acabar con la suya.

Con aire indiferente levanta la vista, y una expresión irónica cruza su rostro al ver que la sala está iluminada con lámparas de gas. Siente el tacto húmedo de las esponjas bajo sus manos. En cierto modo, lo disfruta.

Los técnicos se preparan para la descarga. Mil voltios, diecisiete segundos. Intento fallido.

William siente cómo la electricidad recorre sus músculos, sus venas, lo destroza por completo. Pero no lo mata, y su cuerpo quemado demanda un óbito inmediato. Aún tendrá que esperar.

Los presentes se miran, confundidos. Kemmler debería haber muerto, y sin embargo no es así. Nadie se atrevería a calificar de viva a la criatura abrasada que chilla y solloza atada a esa silla improvisada, pero es evidente que sigue con vida. Deciden intentarlo de nuevo, pero es preciso que el generador se recargue.

William implora clemencia, se desgañita, y a pesar de todo su corazón sabe que ni semejante sufrimiento es suficiente para hacerle pagar por sus actos. Es terrible, en efecto, pero no por ello menos cierto. Siente llegar la segunda descarga, el cosquilleo en la punta de sus dedos. De repente, y aunque no proceda, el cuerpo abrasado de William echa de menos el intenso calor de una celda en agosto.

Es extraño, pero a pesar de todo tiene tiempo suficiente para pensar. Pensar en Tillie, en la curva de su sonrisa. Recordarse por qué merece que lo asesinen. «Asesinar». Él mismo se reconoce asesino, los remordimientos terminaron por empujarlo a acatar su propia muerte. Pero, al fin y al cabo, detrás de su electrocución también existen otras personas, movidas por otros intereses más allá de su condena. Y se pregunta cuán tranquila puede tener la conciencia un hombre al saberse asesino indirecto.

Dos mil voltios. Chispas, sangre, humo y, por último, deceso. Al fin.

En la estancia permanece el intenso olor a carne chamuscada, y en las calles abruma el gentío movilizado con anterioridad, convencido por completo de la absoluta peligrosidad de la demoníaca corriente alterna.

Estamos de nuevo en un despacho grande y ostentoso, y en una mesa de roble un hombre grande y ostentoso sonríe con alivio. Contrariado al principio por la ineficacia inmediata de su experimento, pronto se relajó al saberse vencedor. Los efectos de la ejecución habían sido devastadores, y «corriente alterna» y «Western Union» serían las palabras asociadas a tal desastre.

Esa misma tarde, Thomas Edison se halla aún en su despacho. Si su sordera se lo permitiese, habría oído la puerta abrirse; no obstante, se limita a no parecer sorprendido al ver ante él a uno de sus hombres de confianza.

—¿Y bien? —le pregunta a su inesperado visitante tras un rato de interminable silencio.

Su interlocutor traga saliva.

—Ha trascendido el primer comentario del señor Westinghouse con respecto a la ejecución, señor.

Edison alza la vista de su mesa, con interés.

—Y… ¿qué ha dicho?, si puedo tener el privilegio de que me haga conocedor.

El otro hombre se revuelve mínimamente, con ligero nerviosismo.

—Ha dicho… literalmente: «Mejor hubieran usado un hacha».

Deja tu comentario!