A la atención del director del documental Neurociencia

Sentí en mis hijos que las lágrimas, por una vez, iluminaban sus ojos de esperanza. Nunca olvidaré la fingida tarde de hace 15 años en que nos mandaron ustedes preparar una fiesta para John, después de aquel descubrimiento.

7 de Agosto de 2017

Tiempo medio de lectura (minutos)

Comenzaba el milenio y aceptamos ingenuamente que el prometedor curso de la ciencia ya podía hacernos inmortales, que nuestra familia solo habría de recobrar el tiempo perdido en un accidente de tráfico. Accedimos a grabar aquel documental, tal como nos convencimos, para ofrecer la cara sensible y humana de los beneficiarios de una pionera terapia con células madre.

En paralelo, el Dr. Gilbert, abandonado, mal apostaba su única reputación en el campo de la medicina regenerativa. Aprovechó una laguna en la legislación inglesa de la época en torno a la incipiente investigación con embriones y todo se filmó en una insuficiente confidencialidad. Hará un par de días que el ahora profesor de instituto me mandó desde California un ramo irisado de flores, todo un detalle, adjuntando una nota que acabo de responder agradecidamente. El doctor, aislado ante la polémica que desataría la emisión de la cinta y las previsibles acusaciones —el jugar a ser Dios y crear vida— de la cúpula de la Iglesia, buscaba obtener en su laboratorio cualquier tipo de célula a partir de células madre. Había que obtener neuronas para reparar la lesión medular de John y la oportunidad de ser yo misma donante y salvarlo de la silla de ruedas en que quedó postrado desde 1990.

Por fin, en la estricta sombra, el 13 de octubre de 2001, a las dos de la madrugada, con series de pulsos eléctricos e innumerables tratamientos y protocolos probados a lo largo del año, según nos comentó en persona más tarde el Dr. Gilbert, se dividió dos veces, de las candidatas, una célula híbrida que asemejaba un cigoto: mitad célula de la piel de John, que aportaba el núcleo, mitad óvulo mío, que suponía todo lo demás. ¡Ya está!

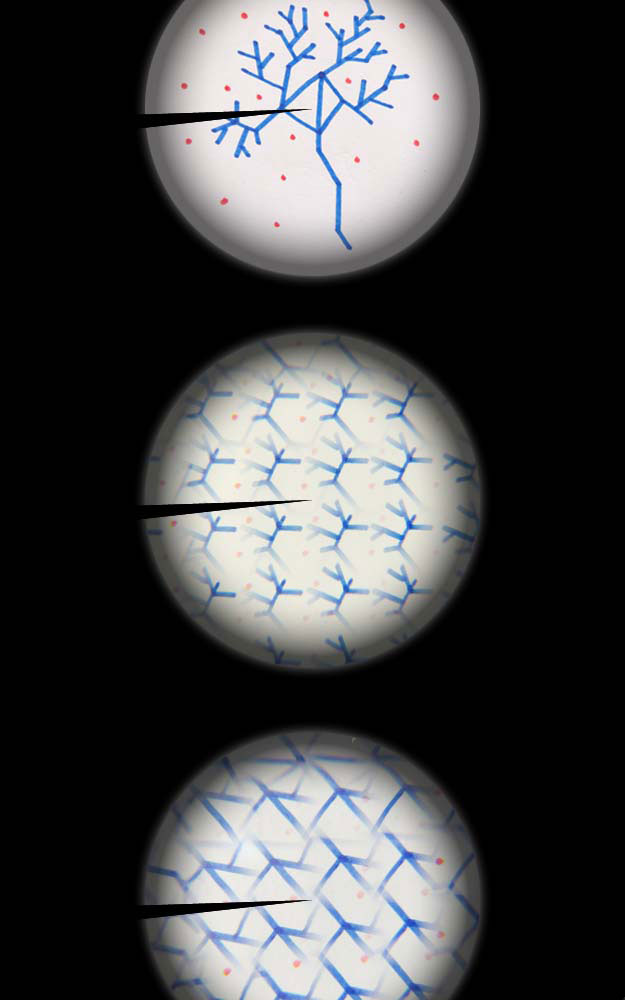

Cuando usted telefoneó a casa, en su mensaje ciertamente sensacionalista, habló de «comienzo prometedor», de «primer paso necesario», de «documental que concienciará», de «es el momento de empezar a curar a su marido», de «una celebración con tarta incluida» y de otras sandeces más. Le revelo que el silencio a mi lado no denotaba desconcierto, sino prudencia, que se vería trastocada, colgado el auricular y sin preguntar nada más, por la incuestionable necesidad materna de animar a unos niños que preguntan cuándo su padre jugaría con ellos a la pelota en el jardín. Sin embargo, ha pasado más de una década y, para nosotros, el resultado es dolorosamente el mismo: un grumo de cuatro células hijas inservibles que no puede transmitir ninguna información motora.

Recuerdo encender la lámpara a petición suya, aquel pastel más vistoso de chocolate y negra espuma que ni eligieron ni probaron los chicos, la segunda toma, el vertido aceite de las velas nerviosas, su trémula llama y sus colores suaves; revivo cada día los momentos a su lado y aquella tarde me dilata el corazón. Rememoro los tres soplos, el aplauso cerrado, el apretar la mano, la recogida de cables al hombro y el primer plano de los ojos hueros de John que siempre supieron la verdad hasta hace muy poco: «No llegará la ciencia, mi vida. Mantendremos la esperanza por los niños».

Fdo: la viuda de John Morrison

Deja tu comentario!