Imagina un mundo sin palabras. Tan solo mira a tu alrededor, en tu día a día, y elimina todo lo que tenga que ver con nuestro lenguaje. Borra las conversaciones que has entablado, tanto cara a cara como a través de una pantalla. Deshazte de lo que has aprendido en libros, revistas o páginas web como esta, porque jamás podrías haberlo leído. Y, por descontado, olvídate de las canciones e historias que tanto te han hecho sentir.

Cuesta concebir una realidad así, ¿verdad? Sería como retroceder en el tiempo y volver a la era de las cavernas: gesticulando para expresar que tienes hambre, gruñendo porque alguien se ha zampado tu comida o pintando para recordar el bisonte tan rico que le robaste a tu compañero de cueva.

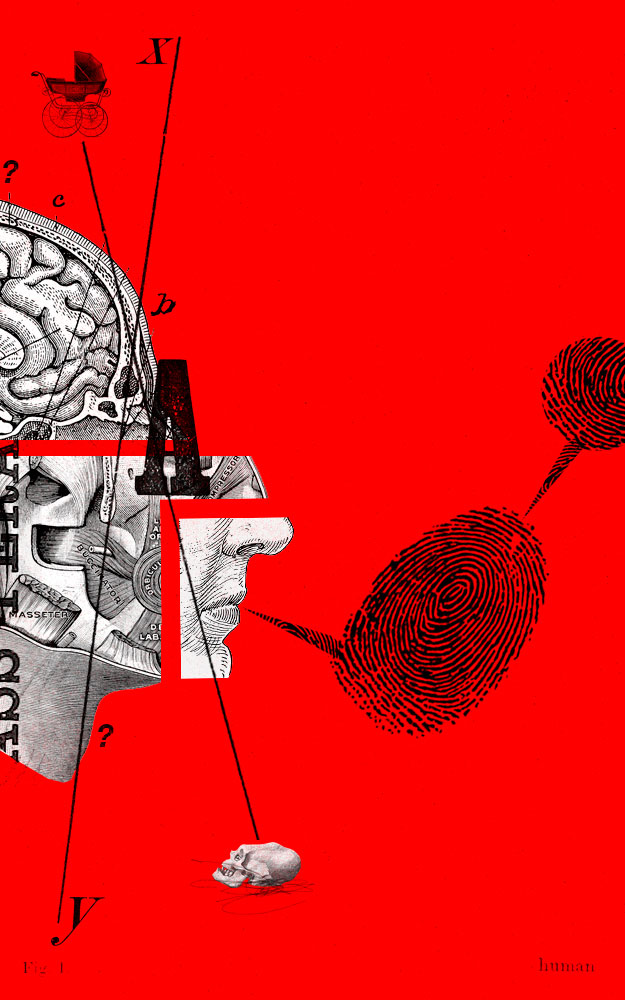

¿Cómo pudimos pasar de esta comunicación tan primitiva a la complejidad del lenguaje humano? Es difícil saberlo puesto que el lenguaje oral no genera restos fósiles y uno no se encuentra grabadoras de voz prehistóricas en una excavación arqueológica.

Podríamos buscar nuestra capacidad de hablar en el lugar donde nace nuestra voz: el aparato fonador. Si lo comparamos con el del resto de mamíferos, vemos que nuestra laringe está más baja que la de los demás. Esto permite que las cuerdas vocales tengan más espacio por encima de ellas y puedan producir una mayor variedad de sonidos, lo que facilita el habla.

Otro aspecto anatómico a tener en cuenta es el diámetro del conducto del hipogloso, que no es más que el orificio del cráneo por donde sale el nervio que inerva la lengua. Cuanto más grande, más prolongaciones nerviosas componen este nervio y, por lo tanto, mayor movilidad tiene la lengua. Pues bien, con esta aproximación se ha llegado a hipotetizar que el lenguaje humano apareció hace unos 400 000 años en nuestra línea evolutiva.

Sin embargo, el lenguaje no es tan solo el habla: va más allá.

Es en nuestro cerebro donde los que podrían ser gruñidos y garabatos se transforman en conocimiento. Donde vestimos nuestros pensamientos con palabras y, una vez engalanados, los podemos exponer al mundo.

Con las técnicas de neuroimagen actuales podemos estudiar el cerebro mientras el sujeto realiza actividades como hablar, escuchar, leer o escribir. Aun así, los dos grandes descubrimientos en este campo se dieron mucho antes, en el siglo XIX:

«Remontándonos al año 1861, el cirujano Paul Broca describió por primera vez el área donde se produce el lenguaje, a la que se conoce como el área de Broca. La descubrió a partir de las autopsias de pacientes con alteraciones en la capacidad de hablar.

El primero de todos sus pacientes fue Tan. No es que se llamara así, pero tras más de veintiún años hospitalizado y que la única palabra que pudiese pronunciar fuera «tan», no es de extrañar que acabaran apodándole de tal manera. Cuando falleció, Broca comprobó que tenía una lesión en una zona del cerebro que, posteriormente, vio que coincidía con la de otros pacientes con anomalías similares en el lenguaje.

Es en nuestro cerebro donde los que podrían ser gruñidos y garabatos se transforman en conocimiento. Donde vestimos nuestros pensamientos con palabras y, una vez engalanados, los podemos exponer al mundo.

Sin irnos muy lejos en el tiempo, en 1874 el neurólogo Carl Wernicke describió el área del cerebro donde tiene lugar la comprensión del lenguaje: el área de Wernicke. Como Broca, también llegó a este hallazgo a partir de pacientes con lesiones cerebrovasculares.

Partiendo de este punto, se han ido descubriendo muchas más partes del cerebro que intervienen en el lenguaje, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías de la imagen. Aun así, es un mecanismo tan complejo que todavía quedan bastantes páginas por escribir al respecto».

Volviendo al tema del origen del lenguaje humano, sería genial poder analizar la actividad cerebral de dos Australopithecus mientras se comunican entre ellos, ¿verdad? Pero, lamentablemente, hasta que no fabriquemos una máquina del tiempo, debemos optar por otras opciones que tengamos más a mano.

Por suerte, lo que sí se puede hacer es extraer el ADN de los huesos fósiles.

El ADN es el manual de instrucciones de todo ser vivo y donde podemos hallar los elementos que requiere para desarrollar la capacidad del lenguaje. Pero no todo el monte es orégano. Nos encontramos con el problema de que los humanos tenemos decenas de miles de genes, por lo que ¿cómo podemos averiguar cuáles están relacionados con el lenguaje?

Para ello, nos tenemos que trasladar al año 1990, en una familia británica a la que los científicos bautizaron con el nombre de familia KE, para proteger su identidad. De los treinta y cinco miembros que conformaban la familia KE, quince padecían de apraxia del habla, un trastorno que dificulta la planificación motora para articular las palabras.

Lo particular de este caso era el patrón de herencia que seguía: para hacernos una idea, si alguno de nuestros padres estaba afectado, la probabilidad de que nosotros también lo estuviésemos era del cincuenta por ciento. Esto no se había visto antes en ningún trastorno del lenguaje. La respuesta tenía que estar en los genes, de eso no había duda. Años más tarde se descubrió cuál era el culpable: una mutación en el gen FOXP2.

La proteína que genera este gen recibe el mismo nombre: FOXP2. Imaginémosla como una operaria que trabaja en la fábrica del ADN y que se encarga de la producción de otras proteínas: controla las que se pueden producir y las que no, en qué lugar y en qué momento. Seguramente algunas de estas proteínas son las que contribuyen a que tengamos esta capacidad para poder comunicarnos entre nosotros.

Podría parecer que el gen FOXP2 es exclusivo de los humanos, al igual que nuestro lenguaje, pero no. De hecho, está presente en todos los vertebrados. Y no, eso no significa que nuestras mascotas puedan aprender a hablar como nosotros.

En general, este gen es necesario para la coordinación motora. Sin embargo, sí que hay casos en los que participa en procesos de comunicación, como el canto de los pájaros, las vocalizaciones ultrasónicas de los ratones y la ecolocalización de los murciélagos.

Aunque compartamos el mismo gen, cada especie puede tener sus modificaciones, y estas pueden dar como resultado proteínas distintas. La proteína FOXP2 está compuesta por setecientas quince unidades, conocidas como aminoácidos. Es sorprendente que, aunque nuestro sistema de comunicación sea tan diferente respecto al del resto de animales, nuestra proteína difiera en tan solo tres aminoácidos con la de los ratones y en dos con la del resto de los primates, a excepción de una especie muy cercana a la nuestra.

Los neandertales también comparten estos dos aminoácidos que se creían exclusivos de los humanos. Este hecho hace que se sitúe el origen del lenguaje humano en el antepasado común del Homo sapiens y el Homo neanderthalensis, entre unos 300 000 y 400 000 años atrás.

¿Quiere esto decir que los neandertales también hablaban? No existen suficientes evidencias de ello. Además, FOXP2 no es el único gen que interviene en el lenguaje. Son muchos los actores moleculares que nos capacitan para comprender y producir las palabras que usamos en la mayoría de nuestras actividades diarias. No los conocemos a todos aún, pero la ciencia trabaja a diario para instalar nuevos focos y poder contemplar el escenario en su totalidad.

Ahora que ya estás por el final del artículo, te invito a pensar. Con lo mucho que has aprendido leyendo libros, escuchando a tus profesores, familiares, amigos… ¿cómo serías tú si no hubieses podido comprender todas esas palabras? Y ahí te lanzo otra pregunta: ¿cómo te sentirías si no pudieses expresar al exterior lo que pasa por tu cabeza?

Quizás los humanos podríamos haber tenido otro sistema para comunicarnos. ¿Te imaginas bailando como las abejas? O algo más digno de la ciencia ficción: ¿directamente a través de la mente? Es difícil de imaginar. Pero lo que es seguro es que en ese mundo hipotético no habría lugar para el arte a través de las palabras y con ello perderíamos uno de los colores primarios de la paleta de la humanidad.

Piensa en ello, las palabras te acompañarán.

Deja tu comentario!