La geometría de la guerra

«La luz del sol ilumina ya la empalizada. A primera hora de la mañana todo está tranquilo cerca del río sobre el que están construyendo un nuevo puente. Publio camina hasta el que fuera el improvisado taller, que ya no lo es tanto, en el que el herrero Lucio espera las lanzas rotas que recogieron hace un par de días tras la última ofensiva local contra ellos. No ha podido dormir mucho por culpa de una rozadura en la muñeca derecha después de aquel empujón contra las rocas durante la refriega. Cuando tu vida corre peligro, la adrenalina disipa todo el cansancio y dolor de la campaña, pero en frío es otra historia. Son los gajes del oficio del legionario romano».

5 de Febrero de 2018

Tiempo medio de lectura (minutos)

«Publio cree que es un oficio digno, pero cada día que pasa es más consciente de la dificultad de la empresa y ve más lejos volver a Roma. De hecho, aún les queda una buena temporada para seguir avanzando hasta que el océano les diga que no pueden continuar conquistando Lusitania. La conversación entre ellos es corta, pero afable, quizás porque es temprano y a nadie le gustan los sobresaltos a esas horas. Por delante les espera un duro día… es probable que los pobladores originales hayan decidido volver a intentarlo esa noche y todo tiene que estar listo para entonces. El tiempo es oro. Lucio lo sabe mejor que nadie y por eso no duda en dejar lo que estaba haciendo para comenzar a desclavar las puntas metálicas de las lanzas. Las calentará para poder doblarlas 90º de manera que quede una parte horizontal entre las dos verticales. Después, clavará un extremo a un pedazo de madera hasta que la parte plana haga de tope dejando el otro extremo a la vista. Un stimulo lo llaman. Connotación negativa —esta vez— de algo habitualmente positivo. Publio y otros dos soldados se encargan de ir picando la leña para ir proporcionando esos tacos de madera. Cuando estén listos saldrán al campo para sembrarlos, enterrándolos dejando una punta fuera de la superficie con un único fin: recolectar bajas rivales. Estaban diseñadas para facilitar la entrada cuando eran pisadas, y para impedir la salida… o desgarrar y destrozar el pie del desafortunado que lo hiciera».

Esta pequeña introducción puede que haya hecho al lector viajar a aquel preciso momento por un instante. Ahora que hay una composición de lugar, he de decir que es un relato ficticio pero que bien podría servir para ilustrar como era el día a día en la antigua península ibérica. Hay veces que pensamos que los tiempos pasados eran tan plácidos como los de ahora, donde las zonas de conflicto están más que identificadas. Que no pendía la vida de un hilo, o que las conquistas de territorio tenían un tinte pacífico cuando lo que realmente las teñía era el color rojo de la sangre. Las barbaridades cometidas, las crueldades sobre los que eran menos que otros, los métodos para imponerse en el combate. Todo. Todo era terrible, y los romanos disfrazaron de defensa de Roma la expansión de su imperio a base de legiones. Armas de aniquilar. Conceptos claros que llevaban a la práctica de una manera exquisitamente ordenada en la que todos sabían su función, y también que si dudaban estaban muertos y jamás volverían a casa para disfrutar de los privilegios de los retornados que lucharon por Roma lejos de ella. Quizá por eso se esmerasen y actuasen tanto en grupo en la medida de lo posible, dejando los combates cuerpo a cuerpo para los espectáculos en la arena del Coliseo.

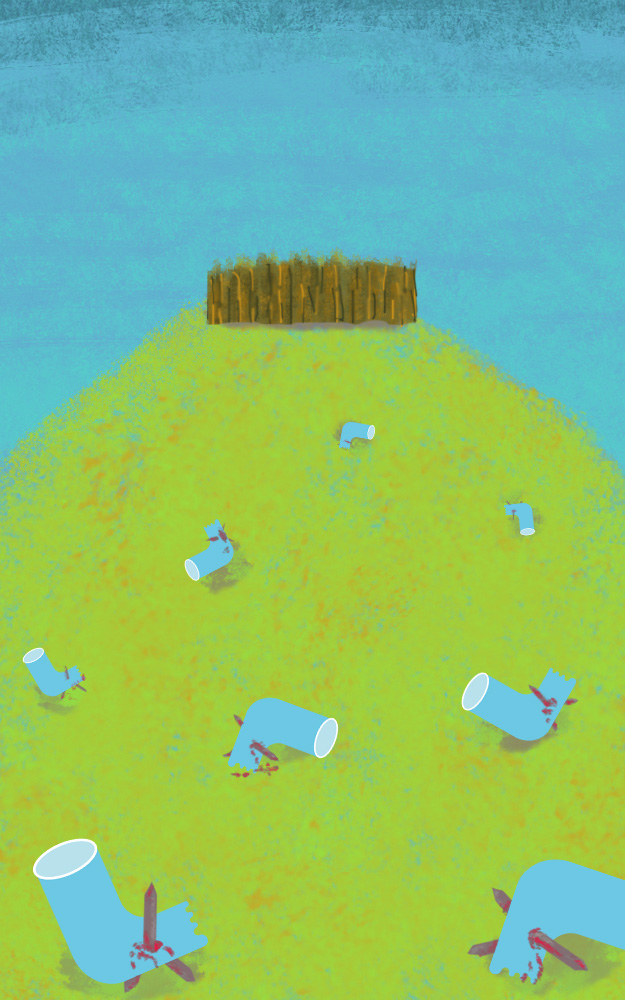

Uno de los engranajes más perfectos del imperio eran sus campamentos. Profesionalismo con versiones mejoradas con el paso de los siglos, aprendiendo de los errores, o de lo que veían en los de sus enemigos. Y dentro de esos campamentos, sus mecanismos de defensa. Cuentan que la —lógica— obsesión de Julio César era defender el campamento con la menor cantidad de hombres posible, y para eso necesitaba una defensa extramuros previa al combate que le garantizara bajas en los asaltantes y que, además, permitiera no tener que exponer a todos los miembros del interior en la pelea. Es por eso que en los ejércitos existía una especie de departamento de I+D para satisfacer al César en ese sentido, y consiguieron algunas maravillas verdaderamente eficientes. Sin menospreciar la simpleza de los fosos o las empalizadas de madera (en latín, vallum), que llevaban mucho trabajo, unas de las más brillantes eran obtenidas como reciclaje de enfrentamientos pasados: los stimuli. Cuando alguien nos habla de estimular normalmente pensamos en algo que te haga mejorar de una u otra manera. Algo que, contrariamente a lo habitual, en este caso tiene una connotación negativa. Los stimuli eran obras de arte militar. Algunos las consideran las primeras minas antipersona de la historia. La fabricación requería lanzas inservibles de anteriores combates, pequeñas estacas de madera y un herrero. Mientras se realizaban las estacas, el herrero iba quitando la punta metálica de cada pillum (lanza, en latín) para calentarla en la fragua y moldear, aproximadamente a la mitad, una zona recta y perpendicular respecto de ambos extremos. La pieza resultante se insertaba longitudinalmente en la estaca hasta que la zona plana hacía de tope, dejando la punta de la lanza al descubierto.

Los stimuli se sembraban en los campos cercanos al asentamiento con el único objetivo de recolectar soldados enemigos. Los esclavos se encargaban de portar los elementos pesados mientras el resto de legionarios iban administrando por el terreno las ubicaciones. Cavando. Cortando. Cubriendo de follaje una vez la trampa estaba lista. Se enterraban las estacas para dejar camufladas entre la maleza las puntas salientes y cuando uno de ellos pisaba un stimulus le quedaban dos opciones. La primera era quedarse anclado confiando su vida a la suerte. La segunda, sacar el pie y quedarse cojo de por vida, porque las puntas estaban diseñadas para facilitar la entrada en el cuerpo y desgarrar en la salida gracias a un pequeño pico en su parte trasera. Como veis, todo dulzura. Nada es casualidad en los emplazamientos romanos. Disponen las defensas en varias hileras y separadas de manera que quede todo debidamente cubierto de sorpresas. Un campo minado con stimuli o algunos otros artilugios que recubrían de follaje para que la llegada hasta las empalizadas del campamento causara el mayor número de víctimas posibles sin ni siquiera haber empezado todavía el combate. Era una de las máximas y con el paso de los siglos fueron añadiendo artefactos a sus campañas. Había otros tipos de defensas pasivas parecidas que los romanos combinaban con los stimuli. En ocasiones, clavaban algunas puntas en un zoquete de madera que también enterraban o minaban el terreno con abrojos. Los abrojos eran una fusión de geometría y maldad tan eficiente que todavía hoy se utilizan para pinchar neumáticos. Puede que los hayáis visto en controles de policía. Son tetraedros estrellados, cuatro puntas unidas por sus bases de tal manera que si uniéramos los vértices exteriores obtendríamos un tetraedro. Si la cantidad de bosque en la zona lo permitía, cavaban unos agujeros troncocónicos donde colocaban grandes estacas también camufladas entre follaje, en las que se empalaban quienes no comprobaban el terreno que pisaban durante su acercamiento. A este tipo de artilugios les llamaban lirios (lilia), por su parecido con la flor.

Los abrojos eran una fusión de geometría y maldad tan eficiente que todavía hoy se utilizan para pinchar neumáticos.

Si bien es cierto que en función del lugar montaban diferentes tipos de campamento, no en todos era posible usar en su totalidad estos tipos de defensa. Recordemos que, en su mayoría, eran campamentos de día: montados y desmontados solo para dormir. Tanto era así que se podían contar las jornadas de viaje por los campamentos montados para no perder la cuenta. La castramentación romana da para estar escribiendo durante años. Animo al lector desde estas líneas a que haga una búsqueda para saciar su apetito en caso de que le interese mínimamente el tema. A buen seguro que le sorprenderá la cantidad de métodos, órdenes, armamento, estrategias o historias de la vida cotidiana que encontrará. No debemos olvidar la extensísima cantidad de territorios que el Imperio Romano llegó a ocupar, ni tampoco cómo gestionaban todas esos aspectos que acabo de citar anteriormente. En otros pueblos, incluso muy posteriores, estaba todo dejado de la mano del caos, del arrasar por la fuerza bruta… sobre todo los del norte. Hay un componente de rudeza que el que suscribe asigna a la convivencia en parajes verdaderamente hostiles para la vida cotidiana, ya que solo hay que compararlo con el desarrollo que tuvieron las culturas mediterráneas de la Antigüedad. Pareciera que con el buen tiempo durante gran parte del año la mente estaría más abierta a otras cosas distintas que a la supervivencia y el combate. O al menos a enfocarlo de otra manera. Me parece impensable que hubiera habido un Caballo de Troya en el norte de Europa, por ejemplo. Pero esto es solo mi opinión. No tengo datos de que así fuera, más allá de lo que podamos leer o ver en cualquier libro o museo de historia que nos echemos a la cara. Eso sí, mi hipótesis se va al garete cuando venimos al siglo XXI y vemos que quienes más equitativamente reparten recursos entre sus habitantes y quienes más luchan contra las desigualdades se encuentran más cerca del Círculo Polar Ártico que de la línea imaginaria que une Madrid con Roma y Atenas. Aquí dejo esa reflexión para que pensemos cuánto de romanos seguimos teniendo, o si son más romanos los que fueran vikingos.

Deja tu comentario!