Estas leyes eran tres:

1. Un robot nunca hará daño a un ser humano ni tampoco permitirá que, por su inacción, un ser humano sea dañado.

2. Un robot obedecerá siempre las indicaciones u órdenes que dicten los humanos, salvo si estas violan la primera ley de la robótica.

3. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esto no comprometa la primera o la segunda ley.

Hoy muchos saludamos a Alexa al llegar a casa y dejamos que sea Roomba quien deja reluciente el pavimento. Potentes robots (como Da Vinci) ayudan a los doctores a realizar complejas cirugías y forzudos humanoides de metal blanco como Atlas (que sabe conducir, trepar, desescombrar o romper vidrios) cooperan con el Ejército en las tareas de búsqueda y rescate, por ejemplo, tras una catástrofe natural. Hoy hay robots que curan y contribuyen a la rehabilitación de los pacientes, robots que desactivan minas antipersona, que participan en la cadena de montaje de coches, que cierran toneladas tarros de conservas en las fábricas o, que, con forma de mascota, tratan de paliar la soledad. La robótica es una disciplina floreciente y prometedora.

En 1942, cuando Asimov planteó sus famosas leyes, todavía no era así. Los robots empezaban a colarse en la imaginación y en la vida de las personas. Y resultaban increíblemente fascinantes.

No es que fueran exactamente una novedad, algo nunca visto. Los autómatas y las grandes máquinas accionadas con vapor, aire o energía eléctrica, tenían su pasado y no siempre era reciente: parece que ya creaba grandes máquinas el matemático griego Arquitas de Tarento en el siglo IV a. C.; se sabe que en 1088 la espectacular torre del reloj astronómico del erudito chino Su Song —con un sistema de carga hidráulica y figuras mecánicas en la cúspide— atraía visitantes de todo el mundo a la ciudad de Kaifeng; y está históricamente documentado que los autómatas musicales programables y accionados con agua del científico árabe Al Jazarí, causaban estupor y maravilla a quien los contemplaba.

Sin embargo, solo en 1920 la palabra «robot» saltó al título de una obra literaria: Robots Universales Rossum, del dramaturgo checo Karel Capek. Robot. Robot, un término eslavo que significaba «trabajo duro».

Y se abrió la caja de Pandora.

Cómics, tebeos, cine y novela de ciencia ficción, se rindieron al encanto de las máquinas humanizadas, creadas por el hombre o creadas por algún poder superior. Robots buenos y robots que se transforman en malvados, robots que se rebelan ante sus programadores o resultan ser más inteligentes que ellos, robots que sueñan con dejar de serlo…

Sobre todo lo anterior —y sobre las famosas tres leyes de Asimov— reflexiona una película preciosa que estrenó Warner Bros en 1999 y que fue un rotundo fracaso en taquilla (apenas recaudó la mitad de lo que había costado la producción). La dirigía un cineasta debutante, Brad Bird, entonces no lo conocía casi nadie, pero no solo se llevó varios Annie con esta película, sino que más tarde ganaría algunos Premios Oscar por ejemplo con Ratatouille.

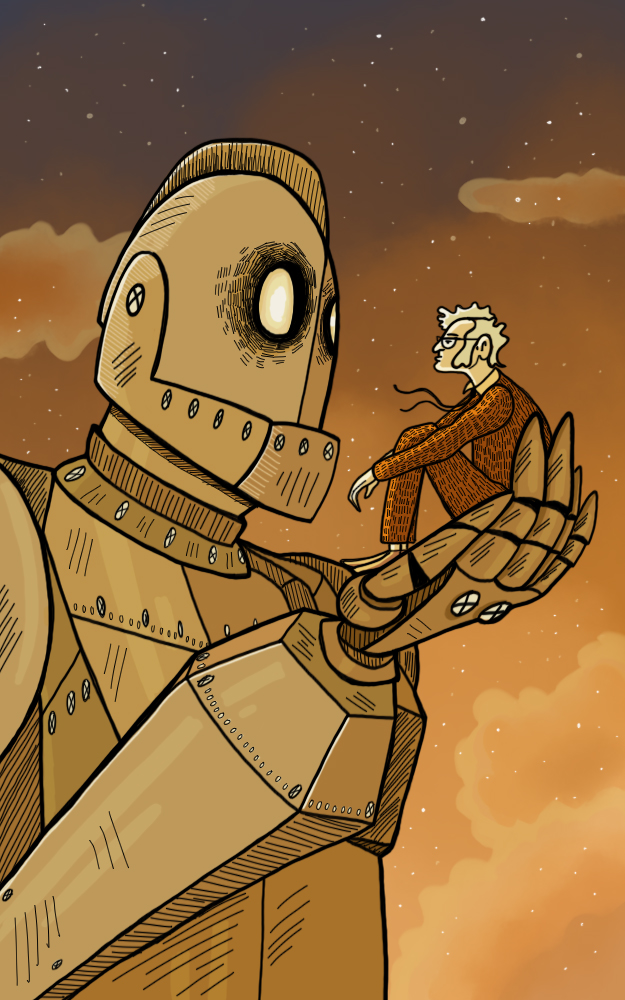

La cinta se basaba en una novela de ciencia ficción, escrita por un poeta famosísimo y premiadísimo, Ted Hughes, que además de grandísimo poeta, era autor de libros infantiles, marido de la poeta Sylvia Plath y pareja de la también poeta Assia Wevill (lee la historia Asesinar en silencio). La había publicado en 1968, cinco años después del suicidio de Plath, con ilustraciones preciosas de George Adamson y se dice que la dedicó a sus dos hijos, Frida y Nicholas. El Hombre de Hierro (The Iron Man) contaba, en cinco relatos (en cinco noches, decía el subtítulo), la historia de un niño que encontraba en el bosque un enorme alienígena metálico, procedente del espacio exterior, un ser herido en su caída, desgarbado y bastante destrozón, pero capaz de arreglarse a sí mismo, un ser que, obviamente, acabaría encariñándose con el pequeño protagonista.

La novela infantil El gigante de hierro, un título modificado en el último momento por el editor para no causar equívocos con el ya entonces famosísimo superhéroe Iron Man de Marvel Comics, fue la semilla para la película de animación.

Su protagonista, Hogarth Hughes (el director quiso homenajear al autor original del texto dando su apellido al protagonista) es un niño de 9 años que adora los tebeos y las películas de serie B, que sueña con marcianos e invasiones de ultracuerpos y desfila ante el espejo con su escopeta de juguete. Su padre, un piloto del Air Force, ha muerto en la Guerra de Corea, así que vive solo con su madre -que trabaja como una mula, de camarera- en una casita cerca de la ciudad de Rockwell, Maine.

Estamos en plena Guerra Fría, en medio de un conflicto de creciente tensión entre las dos mega potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética que compiten frenéticamente por liderar la carrera espacial y científica. Mientras la amenaza de una guerra nuclear, y el pavor a nuevas bombas atómicas (tras la barbarie de Hiroshima y Nagasaki) mantiene al mundo en vilo, la creciente enemistad de los dos bloques políticos provoca cruentas guerras como las de Corea, Vietnam, la revolución húngara… con centenares de miles de víctimas humanas.

Pocas noches después de la que URSS haya lanzado al espacio la sonda Sputnik 1 (el primer satélite artificial y una de las primeras aventuras en la carrera espacial), Hogarth ve una especie de meteorito que aterriza en el océano, cerca de su casa. Es en realidad, un gigantesco hombre metálico que cae en medio del océano. Cuando, más tarde, Hogarth sale a curiosear se encontrará al gigante, una criatura lastimada que intenta -y puede- reconstruirse a sí misma comiendo chatarra, raíles del tren o media central eléctrica.

Precisamente, en la central, una descarga resetea al gigante, y le provoca un estado de amnesia que le forzará a reaprender y redescubrirse a sí mismo, partiendo de cero.

En ese camino de autodescubrimiento le acompaña Hogarth, el niño. Su relación de complicidad, amistad y amor con el gigante (que recuerda un poco otra preciosa amistad cinéfila, la de Elliot con el alienígena E.T.) es el eje de la película, así como el descubrimiento por parte del enorme protagonista no sólo de las emociones terrestres (la admiración ante la naturaleza, la diversión, la empatía, los remordimientos…) sino también, sobre todo, de su propia conciencia: su propia alma, su propia voluntad, la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones.

Un gigante de algo más de quince metros del alto, es mucho más difícil de esconder al mundo que un alienígena amante de las chocolatinas y con el dedo luminoso, pero, con ayuda del chatarrero local, un artista beat de gran corazón y estilosa perilla, Dean McCoppin (un tipo raro él mismo, a fin de cuentas), el gigante puede pasar unos días de incógnito, entre juegos y escenas divertidas y conmovedoras.

Por supuesto, hay un malo de la película. O más bien un conjunto de malvados (los militares estadounidenses). Los encabeza y lidera un agente del Gobierno federal, el pelirrojo, paranoico prepotente, encorbatado, Kent Mansley, empedernido fumador de pipa. Enfundado en su gabardina negra, el agente hará lo imposible por descubrir, primero, y desestabilizar, después, al gigante, al que identifica siempre como una colosal amenaza.

Por su parte, el enorme protagonista, va poco a poco sospechando o más bien entreviendo quién o qué es: en realidad, justo lo que Mansley ve, una amenaza colosal. En una serie de momentos de alarma o peligro —que no desvelo para que no dejéis de ver la peli— empieza a ser consciente de hasta qué punto su mecanismo de autodefensa puede tener implicaciones gravísimas en la seguridad e integridad de quienes están cerca, su amigo Hogarth antes que nadie, pero en realidad, toda la humanidad.

Y es que el gigante es un arma, un sofisticado mecanismo letal, un robot militar como lo eran los primeros tanques no tripulados alemanes (los Goliat nazis), los teletanks soviéticos (que empezaron a usarse experimentalmente ya en los años 40) los drones Predator del ejército estadounidense o los actuales Hermes israelitas, UAVs (vehículos aéreos no tripulados), diseñados para la guerra. Solo que el gigante es infinitamente más versátil, más poderoso y mortífero. Es imparable.

Es su poder desmesurado lo que permite reflexionar hacia dónde suelen conducir las escaladas de violencia incontrolada.

Y es que el robot puede ser un arma peligrosísima, imparable, si es que se rinde a serlo. Y sin embargo, mientras Hogarth está cerca, el gigante se resiste todo lo que puede a ceder a su violenta alma programada, a su espíritu letal. Se merece más que ser una simple arma de destrucción masiva. Pero ¿es más fuerte su instinto —el programa que define sus actos— o su determinación? ¿Pueden los robots ser mejores que quienes los han diseñado? ¿hasta qué punto puede cegarnos la ira?

Al final, cuando el entrañable gigantesco protagonista acepte con convicción y heroísmo las leyes de la robótica («Un robot nunca hará daño a un ser humano ni tampoco permitirá que, por su inacción, un ser humano sea dañado»), demuestra una cuestión importantísima: «cada uno de nosotros somos lo que decidimos ser; y no necesariamente aquello para lo que te hemos sido programados».

Con un colofón final, (una escena que se repetirá, casi idéntica en otra multipremiada y preciosa cinta de animación, Big Hero Six), porque no hay que olvidar que el gigante, el robot, tiene un poder único, su infinita capacidad de regenerarse.

Deja tu comentario!